中国語のスピーキング能力を測るHSKK(HSK口試)を初受験。高級にギリギリ合格しました

HSK(漢語水平考試)のスピーキング試験、HSKK(漢語水平口試考試/HSK口試)を初めて受験しました。

HSKは中国政府認定の中国語資格で、中国語学習者には言うまでもなく広く知られており、受験者も多いのですが、

HSKKはまだまだかなりマイナーなようです😅私の周りでも話題に上ったことはないし、受験したという声も聞かないです。

HSKは、リスニング(听力)・リーディング(阅读)・ライティング(写作)の力を測る試験で、HSKKはスピーキング(口试)力を測る試験。

HSKは、一番難しい6級のスコア8割をクリアできたのですが、スピーキングはまだまだという自覚もあったので、受けてみることにしました。

HSK6級の受験記はこちら↓

HSKKとは?

HSKKとは、「汉语水平口试考试 hànyǔ shuǐpíng kǒushì kǎoshì」の頭文字で、リスニング、読解、作文で構成されるHSK試験とは別に、中国語スピーキング能力の測定に特化した検定試験です。

初級、中級、高級の3レベルに分かれており、いずれも、100点満点中60点に相当する点数が取得できれば合格レベルです。

初級、中級、高級とも、試験時間は20分~30分弱とHSKと比較すると短いです。例えば、文章を聞いて復唱したり要約して話す問題は、スピーキングだけでなく、リスニングの能力も求められます。また、自分の言葉で話すということは、単語や文法の知識は勿論、それらを文章に組み立て標準の発音で口に出すというスキルが求められます。難易度はHSKより高いと言えます。

従って、一般的には、まずHSKの受験を優先されることをお勧めしますが、中国の学校への入学、中国企業への就職などには、やはりHSKKが必要となる場合もあります。

上述のように、HSKKは初級・中級・高級の3レベルが設けられています。

私は初めての受験ですが、どうせ受けるなら!と、高級を申し込みました。

高級のレベルは、下記のように説明されています。

中国語で自分の意見や見解を流暢に表現することが求められます。

一、受験対象

HSKK会話試験(高級)は、主に週2~3回の授業を2年間以上習い、3000語ぐらいの常用単語をマスターした者を対象としています。

●試験対策について

HSKに比べて、HSKKの参考書や過去問集は、日本ではまだあまり出ていないようです。

とりあえずは、HSKと同じシリーズの、この公式過去問集↓を購入しました。

現在出ている最新の改訂版でも、2013年度版です。そんなに需要がないのでしょうか…( ノД`)

Amazonはこちら↓

高級だけに特化した内容であればよかったのですが、この過去問集は初級・中級・高級の過去問が全て、各5回分ずつ収録されています。

私が試験対策として行ったのは、このテキスト1冊のみ。ですがもちろん、高級ともなるとそれまで培ってきた総合的な中国語スピーキング力が試されますので、テキストをやればいいというものでもないかと思います。

このテキストは、問題形式に慣れることを目的に、高級を一通りやりました。必ず時間を計ってやってみるべし。この試験は時間との戦いでもあります⌛

しかし、独学だとやはり限界がありますね😅高得点を狙いたい、自分がどのレベルなのかを知りたいという人は、中国語の先生の指導の下対策した方が断然良いと思います。

自分が通じる中国語を話せているか。発音の弱点はどこか。など、自分では気付かないことがたくさんあるはずなので。私は独学で試験対策をしましたが、実際中国語の先生に聞いてもらったらきっとボロボロでしょう…😅

●高級の出題形式と内容

高級の出題形式は、3パートに分かれており計6問。試験時間は約24分間と、とても短い時間で終了します。

第一部<要約>:流された音声を聞いて、その内容を要約する。(3問、7分)

第二部<朗読>:表示された原稿を朗読する。(1問、2分)

第三部<口述>:表示された質問に回答する。(2問、5分)

第一部と第二部の間に10分間の準備時間があります。この10分の間に、第二部と第三部の準備をしますので、この10分をいかに有効的に使うかも重要です。

個人的には、第一部が一番の難関でした。

まず中国語で音声が流れるので、それを聞き取り、音声が流れた後すぐに内容を要約して述べる、といったものなのですが、

まず、流れる音声を聞き取れないことには何も言えません!(笑)音声が流れるのは1回のみです。

しかし、聞き取ることばかりにいっぱいいっぱいになると、音声が流れ終わる頃には、冒頭の内容を忘れてしまっていて、いざ自分が解答する際にどうやって話し出そうかとまごついてしまうのです。聞き取れるだけではなくて、その内容をある程度記憶し、瞬時に自分の言葉で喋らなければいけないのです。これが本当に、難しかったー!要約が難しければ、せめて流れた音声を覚えて繰り返すだけでもいいので、ある程度何かまともに喋れたら良い方かと思います。

この第一部は3問ありますが、本番では私、1問あまり聞き取れなくて、ほとんど何も言えなかった問題がありました💧

第二部の朗読は、得点源のチャンスです!

原稿は難しくはないものなので、HSK5級程度の理解力があれば難なく読めて発音できるはず。この朗読でできるだけ減点されないように、発音と四声、読むスピードや区切るタイミングなどに気を付けて、はっきりと朗読すれば大丈夫だと思います。

ただし、制限時間は2分しかないので、ゆっくり読んだり、つまずきながら読んだりすると時間が足りません。ちょっと早口かな?くらいのスピードでスラスラと読んで、ちょうど2分に収まるくらいです。

第三部は、与えられた質問に対し、中国語で自分の意見を述べるというもの。

第二部の前に与えられる10分間の準備タイムで、ある程度考えておくと落ち着いて答えられると思います。

質問のテーマもさまざま。例えば、過去問集ではこんな問題が載っています。

・遇到压力时,你一般用哪些办法来缓解它?

(ストレスにさらされた時、あなたは普通どんな方法でそれを和らげますか?)

また、私が受けた本番では、確か次のような2問が出題されました。

・友達を選ぶ基準は何か

・コロナ禍でマスクを着けることに対しさまざまな意見があるが、あなたはどう思うか

このように、聞かれる内容はテーマもバラバラで、対策も難しいですね😅

日本語で簡潔に答えるのも難しいと思えるのに、それを中国語で、1問2分半で喋らなければなりません。単に中国語力だけでなく、どのように話を組み立てるかといった論理的思考も必要になります。

そして…10分間の準備タイムで考えた内容だけ喋ると、時間が余るんですよ、これが😅私は本番で2問とも、半分くらい時間が余ってしまいました💧この、時間いっぱい喋れなかったということも、減点の要因でしょうね…。

過去問集の模範解答は、「こんな解答本番でとっさに言えないよー!」というくらい、充実の解答スクリプトになっています(笑)。成語の一つや二つを含められる余裕があれば、なおよし。そんな余裕、私には全くありませんでしたが(笑)。

スピーキング力というのは結局、聞く力も、文法を理解し正しく使える力も、話を順序立てて簡潔に話す思考力も、そしてもちろん発音や語彙力も、全てが試されるものなので、やはり難しいと感じました。

日常会話で「通じればいい」と思って今まで喋ってきたのと、資格として能力を測ることは、大きな差があるのだなぁとひしひしと痛感したのでした。

●ネット試験と本番の感想

HSKと同様、紙試験とネット試験どちらからでも受験することができます。

私が受験したのは、2020年12月6日実施のネット試験。

ネット試験を選択したのは、こちらの方がメリットが大きいと思ったからです。そのメリットとは、大きく2つ。

1、試験会場を申込段階で選ぶことができる

紙試験では、受験申込後、受験票が届くまで試験会場が分からず、申込段階ではエリアを選択するだけです。例えば、HPで関西圏の会場は「阪神」とだけ記載されており、具体的な会場どころか、大阪なのか神戸なのかも分かりません。私は和歌山県北部在住なのですが、HSK6級を紙試験で申し込んだ時は「阪神」を選び、受験票が届いて初めて会場が「吹田会場」であることが分かりました。早起きして吹田まで遠征しましたよ~。

しかし、ネット試験はあらかじめ会場が決まっていて、会場を確認してから申込時に選択することができます。

和歌山在住の私には、大阪なんば会場が設けられていたのもアクセス便利でありがたかったです。

2、ヘッドホンが使える

HSKKはスピーキングの試験とはいえ、面接官と対話をする形式の試験ではありません。一人ひとりがレコーダーに解答内容を吹き込み録音します。

事前に受験した人のブログなどを読んだところ、紙試験の場合は、会場でボイスレコーダーが配布され、複数人の受験者が皆一斉に声を出して解答を吹き込むのとのことで、どうしても他の人の声が気になってしまいそうでした。

一方、ネット試験も複数人の受験者が一斉に解答を吹き込むのですが、パソコンのモニター上で試験は進行し、ヘッドホンをして受験するので、周りの声がいくらか聞こえにくく、集中しやすいかな、と期待しました。

…ところが当日、大阪なんばの試験会場入りしたところ、高級受験者は私一人だけでした(笑)。これはこれで、ラッキーというか…😂

まあ、コロナ禍の影響もあるかもしれませんが、改めてHSKKのマイナーさを実感したのでした。ネット試験を選ぶ人も少ないのかもしれませんね。

私一人が受験会場の部屋で中国語を喋っており、試験監督さんには「こいつ大して喋れてないやんけ」なんて思われてるかもなー、なんて思いながら…そんなこと、気にしない気にしない(笑)。

また、ネット試験では、第二部と第三部の間の10分間の準備タイムで、パソコン上でメモすることができました。第一部ではメモはできません。

その他、紙試験では受験票が郵送されてきますが、ネット試験では自分で受験票をダウンロードする必要があるなど、面倒な点もあります。

詳しくはネット試験の公式サイトでご確認ください。

●試験結果

受験結果は、1カ月後にネットで確認することができます。

中国側のサイトで、成績照会が可能になります。

そして、約45日後に、郵送で書面の成績報告が届きます。実際は、それ以上かかりましたけどね。

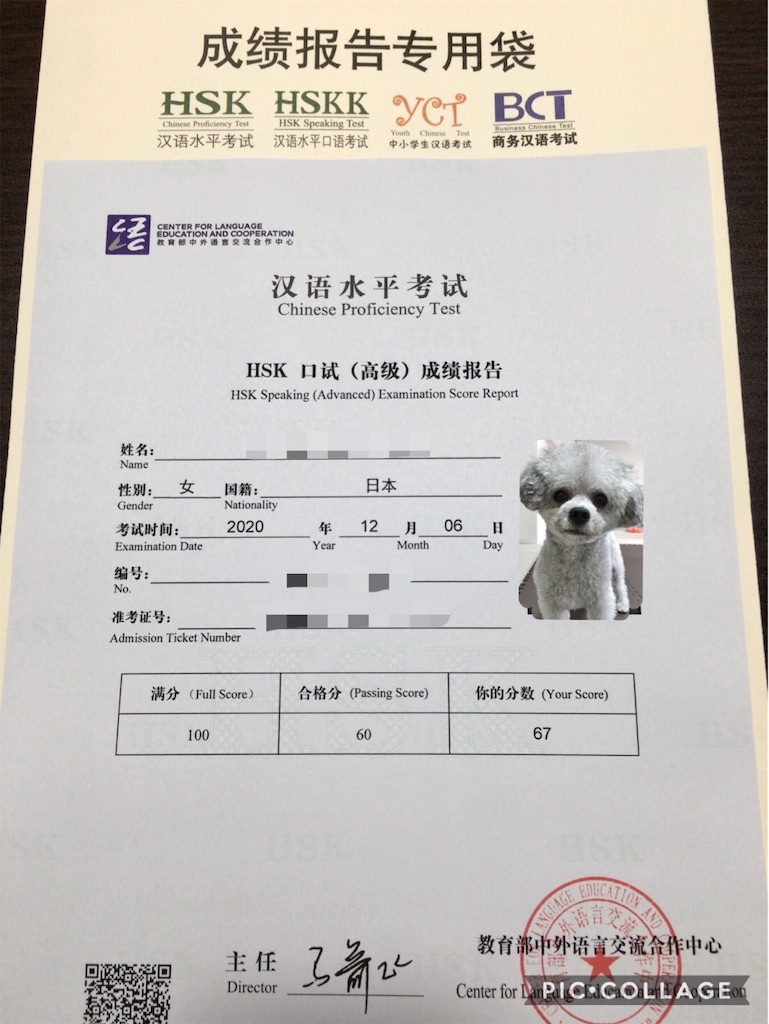

↑届きました~。

ということで、今回の私のスコア。100点満点中67点。なんとかギリギリの合格でした😅

というか、他の高級受験者のブログなどを数件見ても、「落ちたと思ったけれど合格だった!」とか、60点台で合格している人が多いようで。

もしかしたら、合格ラインギリギリの人には、採点は甘めなのかも!?なんて思ったり。逆に、80点超えの人はもう、ネイティブ並みなのではないでしょうか。

公式HPにも、過去問集にも、 全6問の配点は示されておらず、どこで何点取れたかの想像もつかないです。ましてや、採点基準なんて分かりません〜。

まあ私の場合は、第一部が全体的にダメで、その内1問はほとんど何も喋れなかったのと、第三部で2問とも時間いっぱい話せず、時間を余らせてしまったのが、大きな減点要因かな、と思っています。

以上、ギリギリ合格はできたものの、スコアで見ればまだまだの結果で、全然ダメだなぁと身に染みた初受験でした。

とはいえ、自分の”中国語を話す力”を客観的に試すことができたのは良い機会だったし、実力も分かったし、受験してよかったです。

マイナーな試験ではありますが、中国語学習者はぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか(*^^*)

HSKK受験の詳細については、公式サイトでご確認ください。

・紙試験

・ネット試験