【兵庫】天井画が美しい★季節の御朱印と花手水も素敵な、水堂須佐男神社(尼崎市・御朱印)

尼崎御朱印さんぽ👣

以前からずっと行ってみたかった、水堂須佐男神社(みずどうすさのおじんじゃ)を参拝しました⛩

Instagramやブログ等で見かける御朱印がとても素敵なものばかりで♡

さらに、Instagramで拝見した、こちらのオリジナル見開き御朱印帳をいただきたくて。神社でいただく見開きの切り絵御朱印も増えてきて、神社用の見開き御朱印帳を探していたところ、水堂須佐男神社さんの見開き御朱印帳を見つけて「これにする!♡」と決めていたのでした(*^^*)

ということで、我が家からはやや遠いのですが、楽しみに向かいました🎶

JR神戸線立花駅から、徒歩約10分の場所に鎮座しています。周辺は住宅街なので、あまり近隣住民の方の迷惑にならないようにしたいですね。

↑鳥居⛩SNSやネットでよく見かける人気の神社なので大きな所かと思っていましたが、意外にこぢんまり。でも、境内に入ってすぐ、温かなおもてなしと細部への気配りを感じる、素敵な場所だと分かりました♡

↑まず目に入るのが、こちらの手水舎。水堂須佐男神社さんは、季節の花で彩られる綺麗な花手水でも人気なのです❁この日は桜がいっぱい添えられていました🌸良いなぁ、癒されます☺

↑手水舎には、アマビエさんと、手を合わせる動物さんたち🐼🦘🦍可愛い~😆

水堂須佐男神社は、安土桃山時代の1575年(天正3年)と伝わります。しかし、それだけではありません。この場所は元々古墳だったのですね。水堂古墳と呼ばれています。

当社境内地は五世紀ごろの築造になる古墳であります。その墳丘の地に、いつのころからか素朴な祭祀場が設けられ、当地住民の産土神(氏神様)として守られてきたのではないかとも推察されます。

(「水堂須佐男神社ご案内」より)

HPにも詳しいことは載っておらず、昔のことはあまり分かっていないのではないかと思われますが、どちらにせよ、古来から神聖な場所として大事にされてきた土地だったようですね。

神社名からも明白な通り、御祭神は須佐之男命(スサノオノミコト)。『古事記』の八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治で有名なように、荒々しく力強いイメージを勝手に抱いていました。

しかしそれだけではなく、夫婦円満の神様でもあったのですね!(^^)!櫛稲田姫(クシナダヒメ)と結婚し末永く仲良く暮らしたことから、縁結びや夫婦円満の神様として信仰を集めています。

↑拝殿。二礼二拍手一礼でしっかりお参りします🙏

↑狛犬さん。

↑拝殿に、寅の大絵馬がありました🐯黒い墨で描かれた大絵馬は初めて見たかも!渋くてかっこいいです🐅

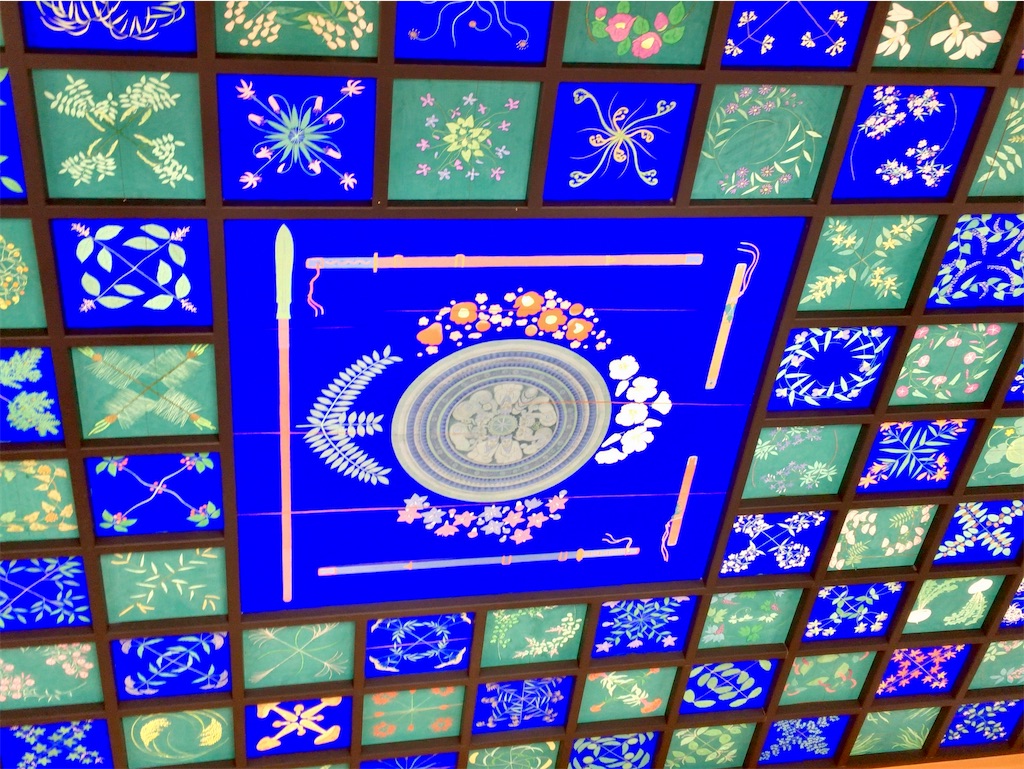

そして、この神社で忘れてはならないのが、こちら!

↑とっても綺麗な、拝殿の天井画です★これは、水堂古墳の被葬者と、阪神淡路大震災の犠牲者の霊に捧げる願いから、平成10年に描かれたもので、「万葉の花」の名がつけられています。

銅鏡・刀剣など古墳副葬品をイメージした大作を中心に配し、その周囲に四季にわけて『万葉集』の歌に詠まれた野の草花、つばき・かきつばた・ききょう・おみなえし等々をデザイン化して描き、他に類を見ない意匠と色彩の傑作です。当社震災復興の美しくも貴重なシンボルでもあります。

(「水堂須佐男神社ご案内」より)

この天井画はすっかり神社のイメージとなっており、御朱印帳など授与品のモチーフにも採用されています。

↑天武天皇社。

↑境内には、可愛い色とりどりの花たちが咲いていました。

↑参拝者に嬉しいベンチ。和傘もナイス👍です🎶

↑拝殿の奥には、水堂古墳があります。社務所に声を掛ければ、保存館を見学できるとのことでしたが、今回は時間がなく見学せず。次は見せていただこうっと。

さてさて、冒頭に書いた通り、念願の神社用見開き御朱印帳を無事いただくことができました!

↑表紙。天井画のデザインです。

↑開くとこんな感じ。色合いが良いなあ。綺麗ですよね♡♡

お寺用に使っている、勝林寺の見開き御朱印帳よりは、一回り小さいサイズでした。中の和紙は薄い水色で、とても綺麗。

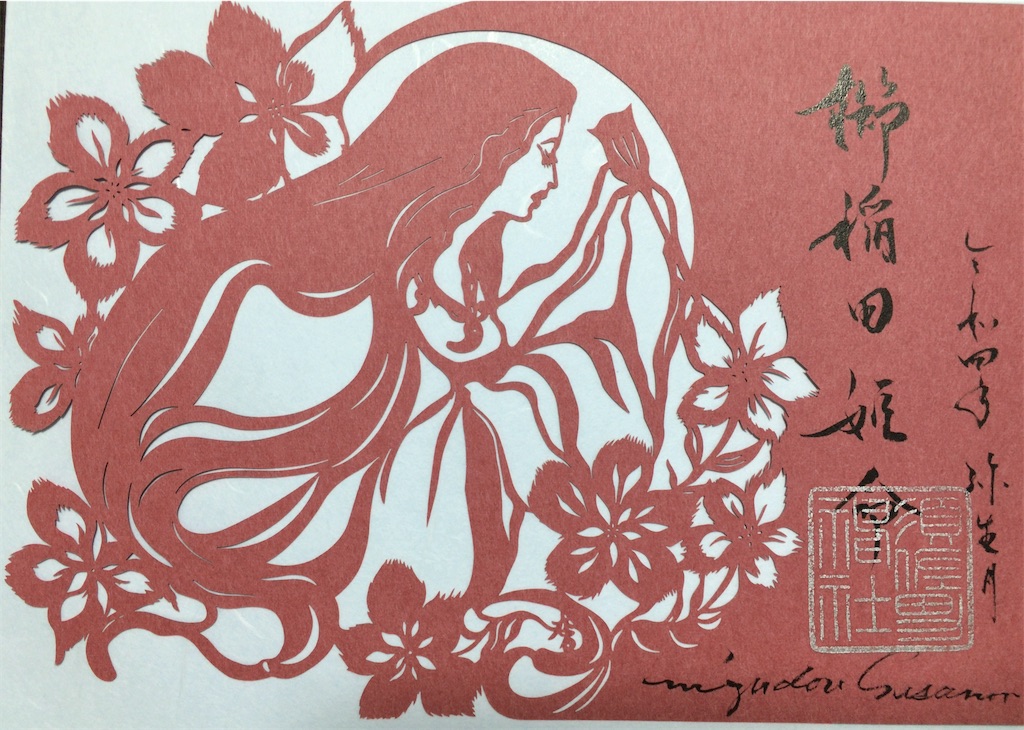

↑切り絵御朱印をいただきました。櫛稲田姫さまが表現されていて、美しい~✨訪れたのは4月でしたが「弥生月」とあるため、元々は3月限定分だったのかな?いただけてラッキーでした。

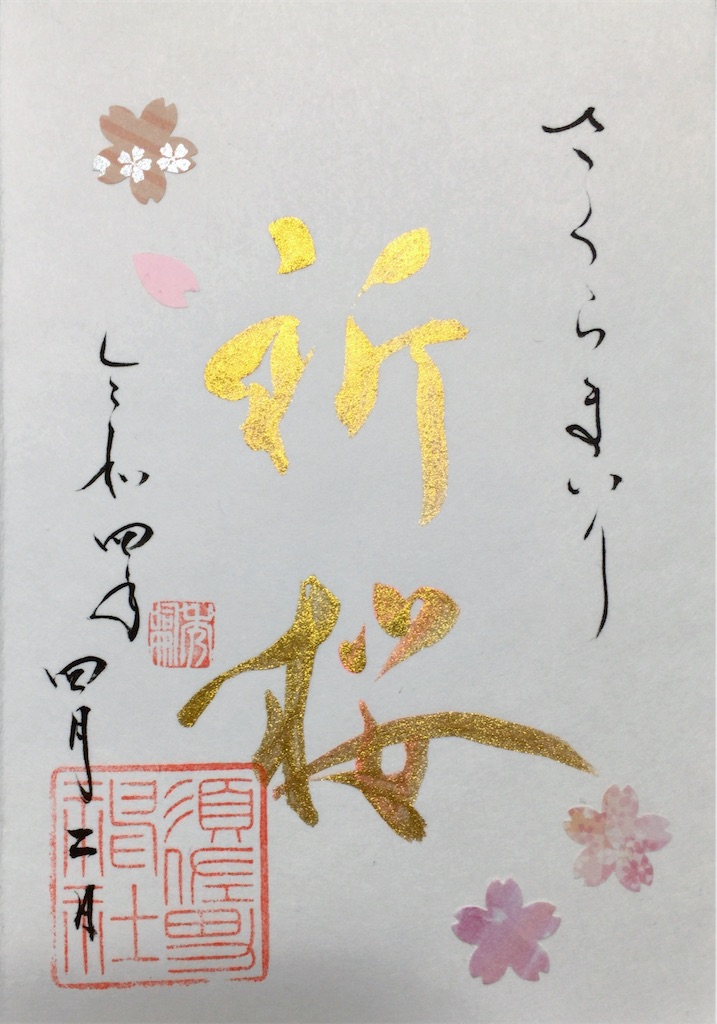

↑そして、こちらの御朱印は直書きでいただけました♡金文字の「祈桜」が繊細で美しいし、桜の形に切り取った和紙を、丁寧に貼り付けてあるのです。こんな形の直書きは初めてで、とっても嬉しい!

こちらの御朱印の初穂料は、全てウクライナへの寄付へ使われるそうです。このような取り組みをしていただき、感謝です。

大きな神社ではないものの、素敵な御朱印と天井画、花手水、境内の雰囲気など、温かさを感じる神社さんで、すっかりファンになってしまいました。

ぜひとも再訪させていただきます✨

水堂須佐男神社